La publicación de Odisea del cangrejo y La milicia del diablo invitan a un abordaje del género policial que se escribe actualmente en nuestra provincia

“El género negro parece ser el campo en el que se libran las batallas más cabales en esto que podríamos llamar la operación rescate de la realidad”. El planteo del escritor catalán Sebastia Jovani, expuesto meses atrás en una conocida publicación de tirada nacional, invita a centrar la mirada en esa rama literaria que cuenta con una larga tradición en Argentina, pero con un poco conocido –y aún menos analizado– universo de obras en la provincia en la que la policía es un eslabón del narcotráfico, los crímenes aberrantes se naturalizaron tanto como la inflación, y donde se afirma que funcionarios del más alto rango son versiones vernáculas de los mafiosos más siniestros.

Si las sociedades fragmentadas y los gobiernos corruptos son el mejor caldo de cultivo para la novela policial, éste no puede ser un escenario más propicio para escribir en clave negra.

Abordar la historia del policial escrito en Córdoba excedería estas líneas, pero resulta interesante recordar el inconseguible Casos policiales, publicado en 1912. Este libro de Vicente Rossi (firmado bajo el seudónimo William Wilson) es considerado el primer volumen de relatos del género en el país, y su autor, un montevideano que llegó a Córdoba a fines del siglo XIX, fue rescatado en la antología Cuentos policiales argentinosque Jorge Lafforgue preparó para Alfaguara en 1997. (Una pequeña incursión en Internet permitirá al lector curioso leer el cuento “Los vestigios de un crimen” en una versión online de la Biblioteca Nacional.)

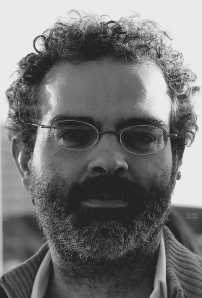

López y Llamosas

Después del uruguayo Rossi fueron muchos los que continuaron ampliando los límites del género que parió la pluma de Edgar Allan Poe. Por eso, y para no caer en un listado de los (no pocos) que produjeron buenas obras dentro de este linaje, abordaremos dos títulos recientes de Fernando López y Esteban Llamosas, escritores con una vasta trayectoria y un marcado gusto por esta vertiente literaria.

En el caso de López se trata de la reedición de Odisea del cangrejo, novela que resultó finalista del premio Planeta Argentina en 2004 y que en mayo de este año publicó El Emporio. Con un estilo alejado de la clásica novela de misterio o de detectives, el experimentado escritor oriundo de San Francisco crea una voz singular para poner en marcha la narración. El juez Barón Roca, postrado en la cama de un hospital y debatiéndose en una lucha constante contra la muerte, recuerda –sin poder manejarlo, sin un orden cronológico– episodios de su vida. Recorre así los años de su juventud como militante de izquierda, el inicio de su primer amor y los encontronazos con la maquinaria represiva que se enseñoreaba en Córdoba a fines de los ’70.

Como en casi todos los textos de López, el contexto político y las relaciones familiares marcan fuertemente el desarrollo de los hechos, aunque el registro intimista de los pensamientos del juez sea lo que da el tono a esta novela. La pregunta “¿Se puede retroceder tanto en la vida hasta cometer un crimen?”, puesta casi como subtítulo en la tapa de esta edición, sobrevuela a lo largo del texto, pero recién la entenderemos 200 páginas después del inicio, cuando la imagen que nos habíamos formado de Alejandro Barón Roca sea demasiado completa como para no sorprendernos, quizás hasta la decepción, con un personaje respetable y, sobre todo, querible.

Muy distinto es el entramado que se despliega en La milicia del diablo, quinta entrega de los casos del detective Manuel Lespada, la saga con la que Llamosas dice divertirse muchísimo y con la que busca ironizar, parodiar, o más llanamente, “acordobezar” al recordado Sam Spade, detective creado por Dashiell Hammett, uno de los gigantes del género. Lespada y Cherkavsky –su eterno ayudante, ahora devenido en socio–, desde su oficinita en la avenida Colón deberán atender dos casos diferentes: por un lado, la protección de un peluquero amenazado ante la posibilidad de desbancar al secretario general del gremio en un importante torneo; y por otro comprender las misteriosas apariciones de Maitreya, un ser sobrenatural que atormenta a una viuda inestable y triste.

El intento de parodiar a Spade es incompleto, sin embargo, porque en realidad lo que Llamosas consigue es una versión nueva, otro tipo de detective, aunque el molde –enfatizado en la vestimenta y cierta desolación de Lespada– sea el del protagonista de El halcón maltés.

Seguir a Lespada por las calles del microcentro o adentrarse con él en barrio Argüello; verlo enfrentarse a los grandes ladrones de la industria edilicia cordobesa, ubican al lector en un mundo conocido, cerca de las vibraciones y los sonidos de una ciudad que no resulta lejana, como sí puede serlo un boulevard californiano. Más que la parodia o la renovación de situaciones risibles, lo que entretiene y amarra en este libro (también en los anteriores de Llamosas) es la puesta en escena de la ficción en los lugares por donde transitamos todos los días. Esa rara sensación, tan difícil de encontrar, es la que activa otro tipo de compenetración con el relato, y colabora para conseguir una verosimilitud tan profunda que parece desvanecerse en la construcción de una crónica verídica. Porque claro, si estamos en el lugar donde el capo más capo de la Policía maneja los hilos de la delincuencia, ¿cómo no creer que un detective que trabaja en Colón 22 se enfrenta con estafadores que buscan empernar a un grupo de ancianas desde la torre Capitalinas usando a un raro tipo de Anticristo?

Pero no basta, claro está, con ubicar a los personajes en la Cañada para hacerlos creíbles. La destreza de Llamosas reside en tener muy internalizado cómo son sus protagonistas, qué piensan, cuándo cambian de humor. No tiene necesidad de construirlos; sólo tiene que sintonizar con ellos y dejar que fluyan al ritmo de los hechos. Y en esta nueva entrega, además, suelta una verdad que es irrefutable en Córdoba y en todo el mundo: “hay tipos que no necesitan escapar, porque siempre estarán a salvo de todo”.

Hoy y mañana

El género negro se expande, se busca, se reproduce y crece de maneras insospechadas pero sostenidas. En Córdoba, si bien aún no tiene esa horda de seguidores que se hace visible en festivales como los que hay todos los años en España, Colombia, o en Mar del Plata y la Capital Federal, el acercamiento a ese estilo más directo y crudo de reflejar el mundo que nos rodea va creciendo poco a poco. A fines del año pasado, la revista PALP llegó a las librerías locales para tentarnos con el gótico, el terror, y en los dos primeros números hubo textos policiales que capturaron a muchos. En lo que va del año, no menos de cinco títulos de este género se publicaron por sellos de aquí, y se espera para los próximos meses el lanzamiento de una colección que promete mostrar lo mejor del país, desde una editorial cordobesa, como ya lo hicieron la Eduvim y Del Copista, con novelas que aún son buscadas y siguen cosechando premios.

En los próximos días, del 10 al 12 de septiembre, se realizará en nuestra ciudad el Córdoba Mata, la primera edición de un festival que pretende convocar a los mejores exponentes de nuestro país y el mundo. Será una buena oportunidad para escuchar a López, a Llamosas y a muchos otros escritores que hacen de este género no sólo una pasión sino una manera de construir nuevos horizontes literarios.

Algo así como una operación rescate de la realidad.

(Publicado en septiembre de 2014 en la gaceta de crítica Deodoro)